店主日誌カテゴリ

商品カテゴリ一覧

- アナログ・プレーヤー

- フォノ・カートリッジ

- トーンアーム&関連製品

- フォノ・ステージ&MCトランス

- ヘッドシェル&関連用品

- アナログ・プレーヤー用品

- アナログ・プレーヤー調整&メンテナンス用品

- オーダーメイド・ダストカバー

- レコードケア用品

- レコード内袋,カバーなど

- プレーヤー&カートリッジ修理

- 真空管アンプ

- 真空管

- スピーカー・システム

- スーパートゥイーター

- スピーカー・ユニット

- CD/SACDプレーヤー&トランスポート

- D/Aコンバーター

- インテグレーテッド・アンプ

- パワーアンプ

- プリアンプ

- インシュレーター,スパイク&プラットフォーム

- ケーブル&関連製品

- ヘッドフォン

- オーディオ・ラック

- スピーカー・スタンド

- ケミカルズ

- その他、アクセサリー

- パーツ、材料

- ツール

- レコード&オーディオ雑貨

- SPECIAL OFFER !

- PRE-OWNED(中古アイテム)

- 中古オーディオ買い取り

- 中古レコード買取り

- アナログ・レコード

- 貴重ライヴCD/PREMIEREレーベル

- 幻のSP, LP復刻CD/ SAKURAPHON レーベル

- 中古CD

- 書籍

ショッピングカート

カートの中身

カートは空です。

|

ホーム |

店主日誌

店主日誌

記事検索

店主日誌:190件

年末恒例の第9

スピードメーター、交換

スマート水道メーター

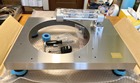

アナログ・プレーヤーの調整

パラダイム Persona B、ご納品

新幹線常備誌『トランヴェール』で当店を紹介頂きました

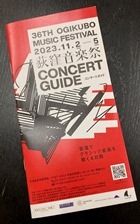

荻窪音楽祭 2023

雑誌取材

ウエスギ U-BROS-300AH ご納品

パラダイム Persona B ご納品

Technics SP-10R用 SAECターンテーブルデッキ、Clearaudio TT3 リニアトラッキングアーム

パラダイム Persona B ご納品

JBL 4309 ご納品

ウィーンアコースティクス・スピーカー、ご納品

Reed 1C プレーヤーご納品

CECのD/Aコンバーター新製品

300Bを換えるとどうか?

ICチップ受難

プライベート・ニューイヤーコンサート

年末の2枚

|