店主日誌カテゴリ

商品カテゴリ一覧

- アナログ・プレーヤー

- フォノ・カートリッジ

- トーンアーム&関連製品

- フォノ・ステージ&MCトランス

- ヘッドシェル&関連用品

- アナログ・プレーヤー用品

- アナログ・プレーヤー調整&メンテナンス用品

- オーダーメイド・ダストカバー

- レコードケア用品

- レコード内袋,カバーなど

- プレーヤー&カートリッジ修理

- 真空管アンプ

- 真空管

- スピーカー・システム

- スーパートゥイーター

- スピーカー・ユニット

- CD/SACDプレーヤー&トランスポート

- D/Aコンバーター

- インテグレーテッド・アンプ

- パワーアンプ

- プリアンプ

- インシュレーター,スパイク&プラットフォーム

- ケーブル&関連製品

- ヘッドフォン

- オーディオ・ラック

- スピーカー・スタンド

- ケミカルズ

- その他、アクセサリー

- パーツ、材料

- ツール

- レコード&オーディオ雑貨

- SPECIAL OFFER !

- PRE-OWNED(中古アイテム)

- 中古オーディオ買い取り

- 中古レコード買取り

- アナログ・レコード

- 貴重ライヴCD/PREMIEREレーベル

- 幻のSP, LP復刻CD/ SAKURAPHON レーベル

- 中古CD

- 書籍

ショッピングカート

カートの中身

カートは空です。

|

ホーム |

店主日誌

店主日誌

記事検索

店主日誌:190件

「カートリッジ会第14回」

東京インターナショナルオーディオショウ2018、聴き歩き

無断駐輪!

トーレンス TD320Mk3、修理

40周年おめでとう、クリアオーディオ!

「カートリッジ会第14回」

アナログオーディオフェア2018、見聴き歩き

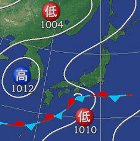

関東梅雨入り

SAEC アームが復活!

MMの代名詞、シュアーがフォノカートリッジ撤退!

驚きの新マスタリング技術「HD Vinyl」とは?

カンブルランの「春の祭典」

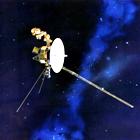

探査衛星ボイジャーのゴールデン・レコード

折に触れての1枚 Occasional Listening(12)~「悪魔のトリル」

「カートリッジ会第13回」

折に触れての1枚 Occasional Listening(11)~「年末の第9」

折に触れての1枚 Occasional Listening(10)~「今年のクリスマスのための音楽」

日本フィル公開リハーサル

SOULNOTE にお邪魔してきました

荻窪音楽祭 2017

|